|

|

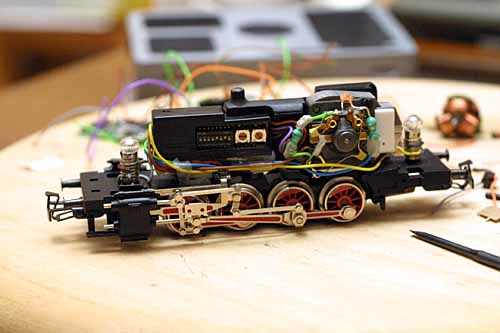

メルクリンのスターターセット付属の81型蒸気機関車はデルタで、どうしても走りがギクシャクしていて、なかなか走らせる気にならなかったのですが、デジタル化しようと思ってもこのタイプだけコンバージョンキットが出ていなかったのです。

しかし、ついに2003年に60903という型番で登場しました。日本入荷が待ちきれず、カナダから取り寄せました・・・。 まずはオリジナルのデルタ状態。 |

|

|

デジタル化した状態です。結構小さい機関車なので配線が大変です。

デジタルといってもファンクションは1つも使わず、単に走りが良くなるのと、前後のライトのコントロールが出来るだけと言うのは寂しいです。 |

|

|

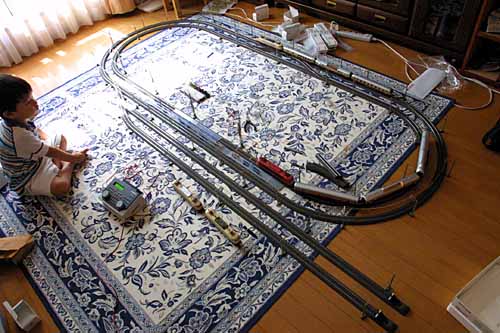

デジタル化により走りが実に満足できるようになった81型蒸気機関車です。ちょっとギアの遊びが多いので音はややうるさかったり、走りも完全にスムーズとはいえませんが、十分走らせる気になる状態にはなりました。ヘッドライトも停止状態で明るく点くようになり、満足です! |

|

|

さて、01型蒸気機関車に牽引させる客車を探していたのですが、数年前のカタログに、リビエラ急行セットを牽引している写真があり、すでにほとんどどこにも在庫が見つからなかったのですが、カナダのお店から買うことが出来ました。

リビエラ急行セットは4両セットと3両セットがあったようですが、買ったのは3両セットの方です。3両ともかなり違うタイプの客車で、昔の日本の雑客列車のようでなかなか味があります。室内灯も3両とも別々の型番で、これもカナダからいっしょに買いました。 赤い客車は寝台車らしく、ややクラシックな感じのデザインで、台車もかなり大きなものです。模型は比較的新しい設計のようで、室内灯もわりと新しいタイプです。本来は台車までスカートがあるのですが、模型では付けると急カーブが曲がれなくなりますので、別部品で付属していました。飾るときにはつけると良いのでしょう。 |

|

|

グリーンの2等車は一番古そうなデザインで、実際模型でも設計が古そうで、導通カプラー未対応です。

グレー?の1等車は良く見かけるタイプです。これが一番新しそうなデザインです。 |

|

|

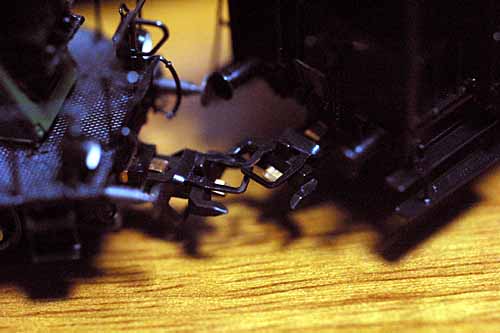

グラスカステン編成です。この編成は機関車からカプラー経由で電気を客車に渡しているのですが、メルクリンの導通カプラーはとても扱いにくく、特にグラスカステン編成は細かい部品が多くて連結するだけでどこかの部品を壊してしまいそうです。

そこで・・・ |

|

|

マニアには有名なRTSカプラーを使ってみました。なかなか入手が面倒と言う情報が多かったのですが、いつものお店で扱ってくれるようになり、早速買ってきました。

ちょっと連結が固めですが、メルクリンの導通カプラーに比べれば天と地の差です。 連結が固いのでアンカプラー線路での開放は軽い車両では厳しい気がしますが、まあとにかく便利です。 ただ、一つ注意があります。結構差込側の電極が長いので、ボデイの金属とショートしそうな場合はカットする必要があります。グラスカステンはちょうど差し込み部分の先に金属があり、私は見事にショート状態で通電してしまい、デコーダーの部品を1つ壊してしまいました。まあ、客車の室内灯ON/OFFが出来なくなるだけでしたので、常時ONにするように配線をちょっと変更してごまかしましたが。気をつけましょう! |