|

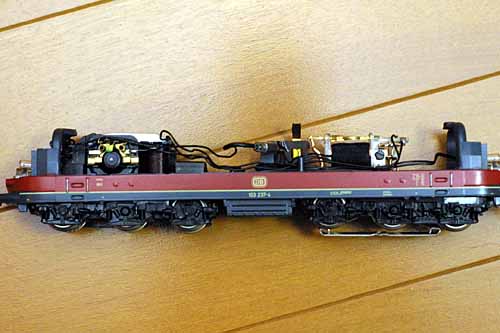

またまたドイツ103型電気機関車ですが・・・HOです!

Zゲージは大小2つのレイアウトで楽しめるようになり、ストラクチャーも増やしたところで大体落ち着きまして、ついに3線式のメルクリンHOにも手を出してしまいました。

もっとも、初めに買ったのがこの103型電気機関車で、レールも1本だけストレートレールを買っただけで、まずは飾っておこうと思ったのですが、すぐに客車3両セットもGETし、こうなると・・・ |

|

やっぱり走らせたくなり、どうせならとデジタルのセットを買おうとしたのですが、好みのセットがどこにも在庫がなく、予約注文したのですが、待っている間に結局デルタの一番小さいセットを買ってしまったのでした・・・。

81型蒸気機関車と4両の貨車のセットで、牛や馬・荷物などもついています。もちろんオーバルの線路とトランス・デルタコントローラーもついていて値段を考えるととてもお買い得! |

|

ところが、私の103型(3053)はHobbyタイプで、デジタル・デルタでは最高速での暴走しかできません。このタイプは電圧を変化させて速度をコントロールするタイプです。逆転機も機械式。 |

|

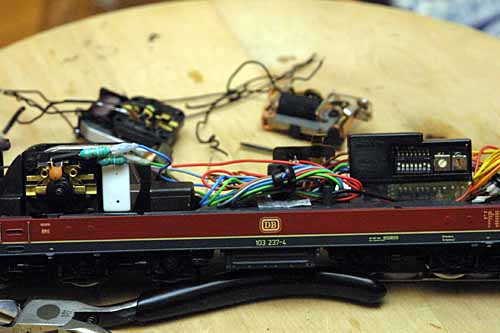

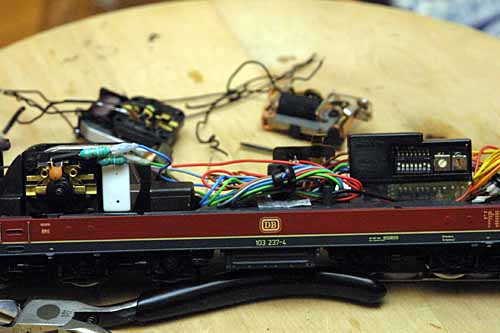

まあ、もともとデジタルにしたかったので、60901デコーダーセットを買ってきてデジタル化しました。ちょっと高いですが、モーターまで交換します。

実は初めにいろいろ情報を仕入れた際に、103型は60904でデジタル化、という情報があったのですが、私のは3053でやや新しいタイプのモーターでしたので、60901です。間違えて買ってしまい、交換してもらいました。

交換は半田付けができれば簡単です。後で交換する可能性も考え、デコーダーからの配線はカットせずに束ねたのでちょっと雑然としてしまいました。 |

|

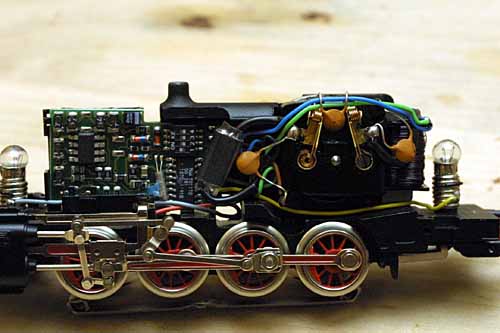

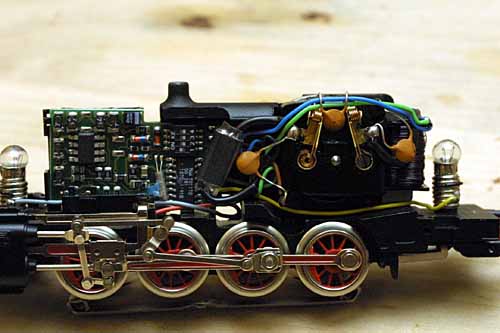

ちなみに、81型蒸気機関車はこんな感じのデルタデコーダーが使われています。モーターも古いタイプ。

初めにこの機関車を走らせたときには、メルクリンもこんなものか、と言う程度の走りでしたが、デジタルデコーダーの走りとは天と地の差があります。低速での安定性や、加速・減速のコントロールなど、全く別物です。

この機関車もデジタル化したいのですが現時点では交換に適したデコーダーがありません。カタログによると60903が登場するとできそうな気もしますが・・・。まあ、無理やり直流モーター化してデジタルデコーダーを使うという荒業も海外の情報では結構あります。 |

|

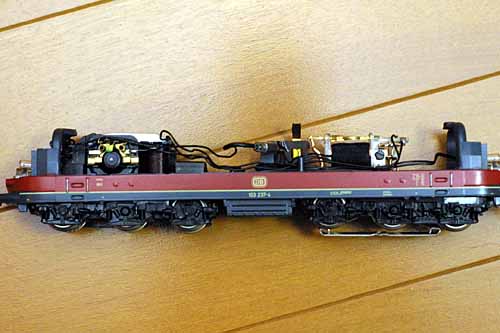

いずれにしてもめでたく走行できたTEE編成!

デジタルの威力は本当にすごいです。この組み合わせでは単にヘッドライトのON/OFFしかコントロールできませんが、それ以前に走りが断然素晴らしいです。特に加速・減速の制御はたまりません。これならTOMIXの運転台タイプのコントローラーのようなものも要らないです。

もちろん複数台同時運転などもできますがこの規模のレールではかなり疲れます。すぐに追突してしまいます。 |

|

デジタルでは照明が常に一定の明るさにできるのも非常にうれしいです。TOMIXの常点灯よりはるかに安定してます。停車中でも雰囲気を楽しめますし、出発前にヘッドライトONができるだけでも結構その気になれます。これでホイッスルや煙なども楽しめると素晴らしいでしょう。デジタルのセットが入荷するのが待ち遠しいです。

メルクリンHOの良いところは、かなりの急カーブが走行できるところです。最小カーブは360mmで、KATOのHOユニトラックが550mmですのでかなり必要なスペースが違います。もっともそのために客車がショートスケールだったりしますが、どうせ実物も見たことが無いですし・・・。

また、センターレールのシューのこすれる音がちょっと耳障りですがその分、集電の安定性はかなり高く、気分が良いです。 |

|

103型電気機関車も好きなのですが、TEE客車もたまりません。この3両セットでは照明も標準装備で、ムード万点。センターレールからの集電は1両だけシューがついていて、そこからカプラー経由で通電します。が、このカプラーはかなり曲者です。外すのが非常に困難!

普通のカプラータイプの通電可能なものも、いつも購入しているお店で検討中ということで、正式輸入が待ち遠しいです。

うーん・・・このメルクリンデジタルHOの楽しさを知ってしまうと今までの鉄道模型は何だったのだろう、という気分になるほどです。 |

from 1998/3/4

from 1998/3/4